読みもの

信楽焼たぬきは、1度は誰もが目にしたことのある置き物です。

そんな信楽焼たぬきは、縁起がいいことをご存知でしたか?

ここでは、信楽焼たぬきの置き物の歴史や縁起がいい理由、意味について詳しく解説していきます。

信楽焼たぬきの歴史

信楽焼のたぬきの置物は、実はそんなに昔からあるわけではありません。明治時代に藤原銕造という陶芸家が最初に作ったと言

われています。1951年(昭和26年)に、昭和天皇が信楽町を訪れたとき、道の両側にたくさんの信楽焼のたぬきが小さな日の丸の

旗を持って並んでいました。その光景を見た天皇は、とても感動された話が新聞に載ったことで、信楽焼のたぬきが全国的に有名になりました。

信楽焼たぬきの置き物が縁起物の理由

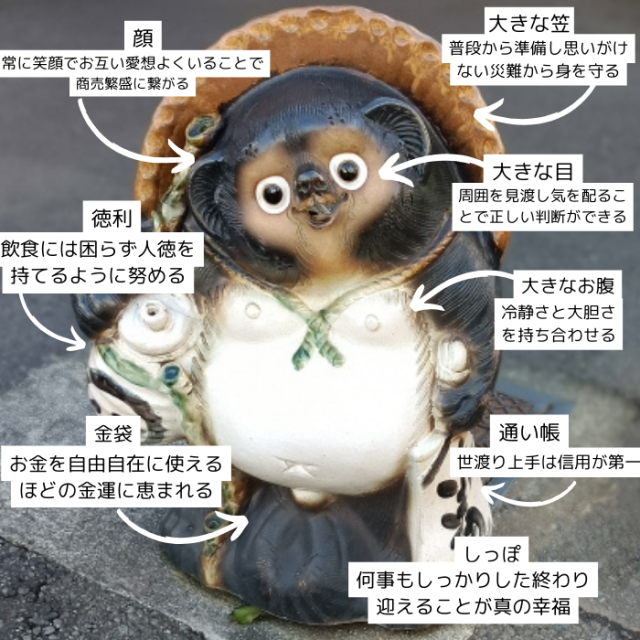

たぬきは「た(他)」「ぬき(抜く)」という言葉から、「他の抜く」という意味になります。そのため昔から商売がうまくいくようにと、たくさんのお店の前に置かれてきました。特に信楽焼のたぬきの置物には「八相縁起(はっそうえんぎ)」という、8つの縁起を表す意味があり、その形になっているのです。

「八相縁喜」と呼ばれる各部位に意味がある

信楽焼のたぬきは、各部位に8つの意味が込められています。

信楽焼のたぬきはただの可愛らしい置物というわけではなく、あの姿形を持って日頃から心がけるべき教えが8つも提示されています。そして、福も招いてくれる「縁起の良いたぬき」として家庭でも人気があります。

たぬきの置物は、「八つの徳」や「他抜き」の意味があるため、商売だけでなく勉強や試験にも良いとされています。そのため、受験や試験のお守りとしても使われることがあり、たぬきの置物を机に置いておくと、勉強がうまくいくと信じられています。

おすすめの信楽焼たぬきの置き物

信楽焼たぬきの置物にはさまざまな形があり、定番の立っているたぬきだけでなく、座っているたぬきや、何かを持っているたぬきもあります。

ここでは、おすすめの信楽焼たぬきの置き物おすすめを紹介します。

信楽焼たぬきの土鈴

信楽といえばたぬきの置き物と言われるように縁起物としても人気な置き物を土鈴として作られたものです。

土鈴は日本独自のものと言われ、歴史も古く、縄文時代の遺跡からも発掘されています。神仏が 宿ると言われ、魔除けの力があることから神社仏閣でも縁起物として販売されており、コロコロと素朴な音がするのも魅力の1つです。

両手をあげて上を向いている姿が可愛らしく、玄関リビングに飾っても馴染み癒されます。

幸せを願う信楽焼たぬきの置き物

手を合わせている姿と表情が愛らしいたぬきの置き物です。

あなたや家族の幸せを願い続ける置き物をいつも目にするだけでも、愛着が湧いて気持ちも明るくなること間違いありません。

また、職人が1つひとつ大切に手作りして仕上げた置き物なため、特別感があります。

自分が気に入った信楽焼たぬきの置き物を選ぼう

たぬきの置き物には、さまざまな形があります。形が違っても縁起物であることには代わりはありません。そのため、自分が気に入ったデザインを選ぶことができます。

鴻月で販売している、信楽焼たぬきの置き物は可愛らしいデザインで色味も繊細でこだわりをもって作られています。

ぜひ、チェックしてみてください。商品詳細はこちら→https://item.rakuten.co.jp/kogetsu-no-sato/57386-6-kosts1/