読みもの

陶器と磁器は、どちらも焼き物として広く親しまれていますが、その違いや特徴をしっかり理解することは、焼き物をとり入れる上で重要です。

実際に違いを知ることで、耐久性や素材について理解できるためどちらにしようか悩んだときでも選びやすくなります。

ここでは、陶器と磁器の違いは?特徴や見分け方について詳しく解説します。

陶器とは?

陶器は「土もの」ともいわれており、粘土が主な材料です。焼成温度は1200〜1300度で本焼きしています。また、表面にツヤ感をだしたり水の浸透を防いだりする釉薬をかけているものがほとんどです。そのため吸水性は高く、水を通すことはありません。

また、陶器は熱をゆっくりと伝える性質があるため、料理や飲み物の温度を長時間保つことができます。夏は保冷、冬は保温効果があります。

磁器とは?

磁器は「石もの」ともいわれており陶石に粘土や石灰などを混ぜたものが主な材料です。釉薬を掛けたあと、1300度前後で本焼きしています。ほとんどの磁器が白色であり、透光性があるため光にかざすとうっすら透けて見えるものもあります。吸水性はありません。

磁器は、水まわりのタイルや便器、洗面台などにも使用されています。

陶器と磁器の違い

陶器と磁器の違いがわからないと、見分けるのも難しいかもしれません。それぞれ、厚みや手触り、音などに特徴があります。

それぞれの違いについては以下をご参照ください。

|

原料 |

焼成温度 |

素地の色 |

吸水性 |

透光性 |

焼き物の種類 |

|

|

陶器 |

粘土 |

1100〜1300度 |

有色 |

ある |

ない |

美濃焼 益子焼 信楽焼 など |

|

磁器 |

陶石 |

1300〜1400度 |

白色 |

ない |

ある |

有田焼 九谷焼 京焼など |

このように、原料や本焼きの温度によってそれぞれの性質も異なります。

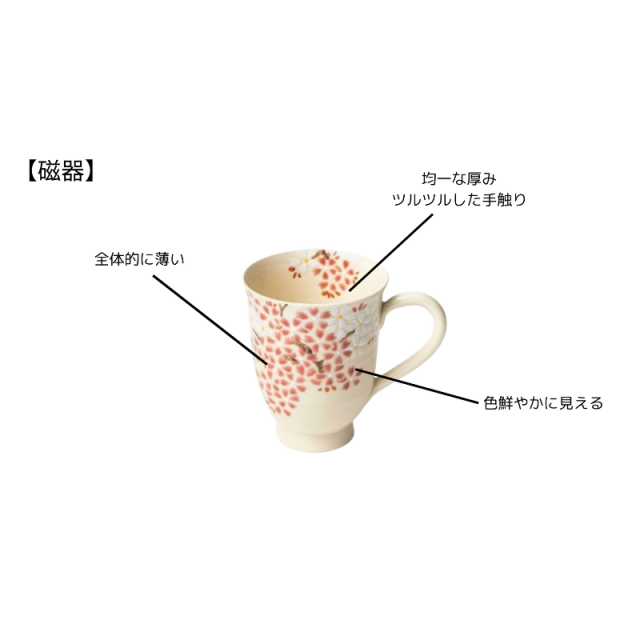

陶器と磁器の見分け方

陶器と磁器の違いがわかっても、実際にそれを見分けるのは難しい場合もあります。陶器と磁器の見分けるには、厚みや手触りを確認する必要があります。

見分け方を陶器と磁器ごとにまとめました。ご参照ください。

このように写真をみながらそれぞれの特徴や違いをみてみると、見分けがつきやすくなります。デザインが異なっても、どっちなのかわからない時は、手触りや厚みや音を確認するといいでしょう。

陶器と磁器の違いを理解して日常生活にとり入れよう

それぞれ、特徴や魅力に感じるものがあります。

陶器は保温性が高いため、温かい料理を入れてもすぐに冷めません。また、カレーなどを盛り付けるとカレーの色合いが映えるため、さらにカレーの美味しさが引き立ちます。

磁器は、白色を基調としており、ケーキなどにおすすめです。また、特別なティータイムやおもてなしにぴったりです。

材料が異なることから重さや耐熱性、デザインも変わるため好みや利便性を考えた上で日常生活の食卓に取り入れましょう。

鴻月では、さまざまな焼き物を取り扱っております。職人が1つひとつ丁寧に手作りで仕上げているため、特別感とぬくもりを感じてしまうこと間違いありません。

ぜひ、チェックしてみてください。https://kogetsu-skater.jp/products/page/2#listTOP